ECOLE CATHEDRALE

LA VIERGE DE PITIE DE GERVAIS DROUET

Histoire de la Vierge de pitié de Gervais Drouet

Il faut tout d’abord parler d’un personnage important, Sébastien TAFFIN marchand de soieries à Toulouse qui fit construire à ses frais en 1621 une chapelle à l’intérieur du cloître de Saint-Sernin.

À noter que le plafond de cette chapelle avait été peint par Hilaire PADER dont nous avons 3 tableaux dans la cathédrale.

Pour agrémenter cette chapelle Sébastien TAFFIN commande à Gervais Drouet une grande statue en terre cuite de la vierge tenant un Christ entre ses bras.

Mais cette statue était beaucoup trop grande pour la placer sur la tribune de cette chapelle, aussi par acte du 21 avril 1654, il en fit don à la cathédrale Saint-Étienne.

La statue fut dans, un premier temps, placée dans le chœur, mais très vite en raison de la construction du retable elle fut déplacée dans la chapelle devenue aujourd’hui celle du Sacré-Cœur, puis dans une chapelle latérale.

Sous la révolution, elle est vendue en 1789 sur le parvis.

Elle est acquise par le sculpteur Jean-Baptiste Julia qui la restitue à la cathédrale 9 ans après.

Elle est actuellement dans la partie Raimondine de la cathédrale près de la chapelle de l’Agonie aussi appelée chapelle de pitié, d’où le nom habituel donné à cette vierge.

A l’origine cette vierge était peinte de différentes couleurs dont on a pu retrouver les traces de pigments.

En raison de la rénovation entière de moitié de la cathédrale, elle a été déplacée au baptistère de la cathédrale en mai 2025, pour une restauration complète.

Elle a souffert lors de ce déménagement et va faire l’objet d’une importante rénovation pour ensuite être remise au même endroit, elle fera l’objet d’un éclairage qui la mettra en valeur.

Une œuvre empreinte de dévotion et de sensibilité

La Vierge de Pitié, est une thématique artistique chrétienne qui représente la Vierge Marie tenant le corps inanimé de Jésus après la crucifixion. Cette scène, empreinte de douleur et de compassion, a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles. Parmi eux se trouve Gervais Drouet, dont l’interprétation de la Vierge de Pitié est une œuvre marquante, tant par sa profondeur émotionnelle que par sa maîtrise technique.

Le corps de Jésus repose sur les genoux de sa mère dont on remarque la douleur extrême. La représentation du Christ met en avant sa fragilité humaine, tout en témoignant de son statut divin.

La Vierge, drapée dans un manteau aux larges plis, soutient le corps de son fils de la main droite et lève le bras gauche dans une attitude de désespoir. Elle a les yeux fermés. Le sculpteur a utilisé une composition pyramidale dans laquelle les corps de la Vierge et du Christ se courbent à l'inverse l'un de l'autre.

La Vierge de Pitié de Gervais Drouet est bien plus qu’une représentation artistique ; elle est une méditation visuelle sur la douleur, l’amour et le sacrifice. Par son habileté technique et sa profondeur émotionnelle, Drouet a créé une œuvre intemporelle qui continue de toucher les cœurs et d’inspirer l’âme.

Robert RIVES

HISTOIRE DU JUBE DE LA CATHEDRALE

LE JUBE DE LA CATHEDRALE SAINT ETIENNE

La construction de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse démarre à l’époque romane, au cours des siècles l’ensemble fait l’objet de multiples modifications et de reconstructions, la première, fondamentale, du temps de l’évêque Foulque aboutit à une cathédrale de style gothique méridional à nef unique.

Puis c’est l’évêque Bertrand de l’Isle-Jourdain qui entreprend de reconstruire en englobant l’ancien édifice avec des matériaux plus luxueux, la pierre au lieu de la brique.

Les travaux se poursuivent entre le XIVe et XVIe siècle, puis c’est l’archevêque Jean d’Orléans au début des années 1500 qui entreprend d’importants travaux.

Mais le 9 décembre 1609 un terrible incendie ravage la charpente et le chœur, l’émotion est très vive, des dons afflux, l’archevêque décide de voûter la cathédrale, les stalles et le buffet d’orgue sont remplacés.

En 1612 il est installé un jubé en pierres de taille, au-dessus de la porte en fer forgé se trouvait une niche avec la statue de Saint-Étienne, le tout surmonté d’un immense crucifix. De part et d’autre, d’autres niches devaient recevoir des statues et aux extrémités des tourterelles qui symbolisent les larmes secrètes de la prière. Enfin des escaliers conduisaient aux tribunes.

La photo qui a été faite l’année de la démolition permet de constater le mauvais état du jubé, notamment dû à la révolution qui avait fait de la cathédrale le temple de la raison. Beaucoup de statues disparaissent des niches, on peut le constater toujours sur les portes d’entrée de la cathédrale.

Quelle est l’étymologie du mot jubé ? Au Moyen Âge le jubé avait des fonctions liturgiques, on y accédait pour lire les Évangiles et les épîtres. Avant la lecture de l’Évangile le prêtre ou les clercs demandaient la bénédiction « Daigne Seigneur accorder ta bénédiction », soit en latin « jube domine benedicere »

Derrière le jubé se déroulait la messe, comme les fidèles ne voyaient pas bien le déroulement de la cérémonie dans le chœur, on ouvrait les portes du jubé au moment de l’élévation. Comme on peut le constater sur la photo la visibilité était vraiment minime.

Au XVIIIe et au XIXe siècle le clergé trouve le style gothique archaïque, cette masse de pierres en plein milieu de l’église brise la perspective du monument et isole les fidèles qui ne peuvent pénétrer le chœur liturgique.

Jacques-Jean Esquié qui est nommé architecte diocésain en 1848, plaide pour rétablir l’unité de style du chœur. L’aboutissement en est la destruction du jubé en 1866 pour deux motifs, le premier est architectural, pour lui cette construction du début du XVIIe siècle n’est pas en harmonie avec l’architecture intérieure de l’église, n’ayant aucun intérêt du point de vue artistique, puisque les bas-relief et arabesques sont jugés de mauvais goût et le second plus liturgique est celui de l’ouverture du chœur aux fidèles.

Cette démolition a été décidée malgré les plaintes des paroissiens de Saint-Étienne, sans qu’aucun remontage ne soit prévu, les fragments ont été entreposés dans le cloître Sainte-Anne, ils ne tardent pas à disparaître. La statue de Saint Etienne a également disparue.

La démolition du jubé a entraîné l’enlèvement des stalles qui y étaient adossées.

Huit stalles basses et quatorze stalles hautes ont également été entreposées dans le cloître Sainte-Anne.

C’est pour redonner une cohérence d’ensemble que l’entrée du chœur est clôturée par une balustrade et que l’on crée des escaliers d’accès.

Les stalles qui avaient été abandonnées furent, par la suite, déplacées dans le comble collatéral nord et ce n’est pratiquement qu’un siècle plus tard que l’architecte en chef des monuments historiques fit placer quatorze stalles dans la chapelle de l’Agonie, appelée aussi au XVIe, chapelle du Saint-Sacrement ou de Notre-Dame de pitié certainement en raison de la proximité de La Vierge de Pitié de Gervais Drouet.

Robert RIVES

Jubé en 1866 juste avant sa démolition

LA CATHEDRALE RAIMONDINE ET SON EVOLUTION

LA CATHEDRALE RAIMONDINE ET SON EVOLUTION

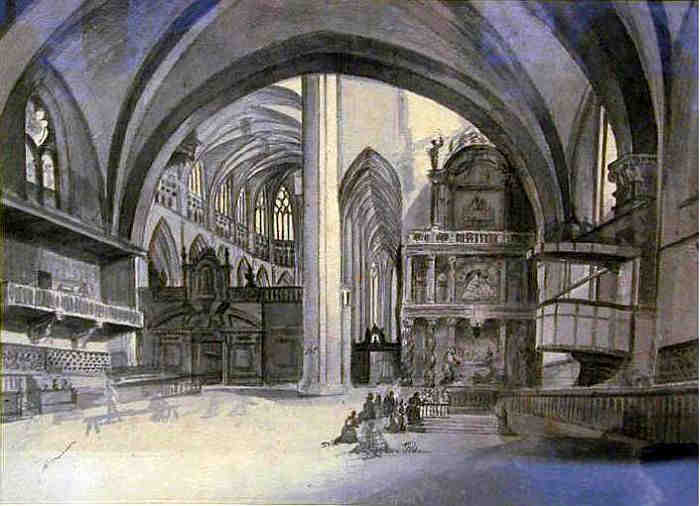

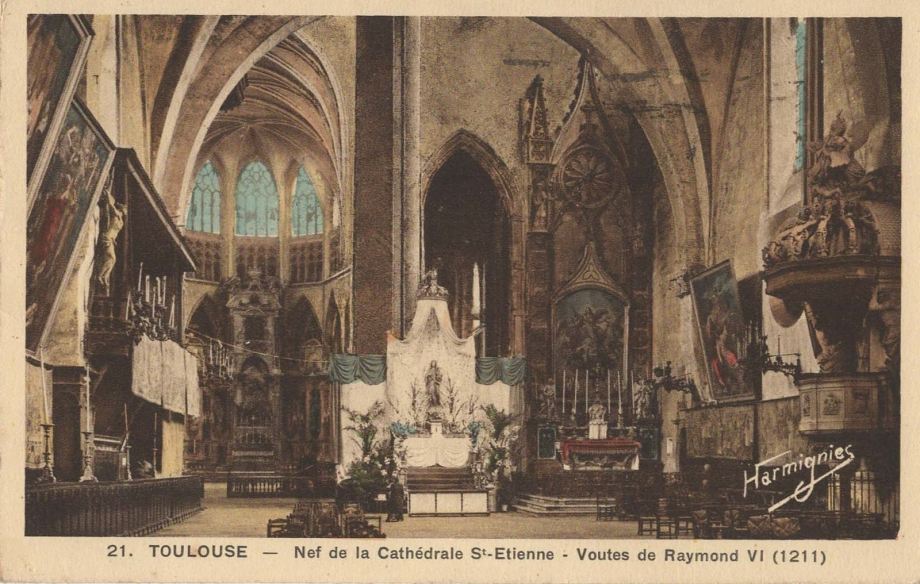

Il est intéressant de comparer un dessin de la cathédrale de 1791 avec une carte postale de 1936.

Les trois différences majeures concernent le jubé, le retable et la chaire.

En effet le Jubé en pierre de taille de 1612 a été démonté après l’installation du cardinal DESPREZ en 1860.

Si nous voyons au fond la nef et le chœur gothique qui a été construit après l’incendie du 9 décembre 1609, nous sommes dans la partie dite Raimondine , de style gothique méridional.

Si l’on a attribué à Raymond VI la voûte à ogives de la nef de 1211, en réalité les travaux sont le fait de l’Evêque Foulques ainsi que plus tard en 1230 de la façade et la rose donnant sur la place Saint-Étienne.

Dans cette partie de la cathédrale se trouve l’autel de paroisse, lieu autrefois des messes du dimanche, l’autre partie de la cathédrale étant réservée au chapitre.

Le retable de l’autel de paroisse de Nicolas Bachelier, terminé en 1534, faisait l’admiration des Toulousains, il a été détruit à la révolution. A la place se trouve à ce jour un tableau de Jean-François Fauré, représentant l’Assomption de la Vierge portée au ciel par les anges.

En hauteur et à droite du retable se situait une porte, aujourd’hui obstruée, donnant sur la chapelle du Montement de la Vierge (accessible par la tour de la cour Sainte Anne) on pouvait ainsi accéder au balcon au-dessus du retable.

Lors de la fête de l’Assomption, le 15 août, deux personnes déguisées en Dieu et en Jésus montaient dans la chapelle. Avec un système de poulies une statue de la Vierge était alors hissée jusqu’à eux, d’où le nom de cette chapelle.

Sur la carte postale, devant le pilier d’Orléans que l’on doit au cardinal d’Orléans a été installée une chapelle à la Vierge, on la retrouve sur plusieurs cartes postales, mais il est difficile de savoir si cet aménagement était permanent ou à l’occasion d’une fête dédiée à la vierge Marie.

On remarque à la droite de l’autel que le tableau de Nicolas BAULLERY, l’adoration des bergers est absent. Le tableau que l’on voit n’est plus dans la cathédrale.

En revanche on constate que beaucoup de tapisseries ornent les murs

Sur la partie gauche, le Christ a été déplacé dans la chapelle Saint Augustin, actuellement très dégradée.

La tribune en bois existe toujours, on aperçoit la porte d’accès sur la gravure de 1791.

Mais en 1951 il fut décidé d’installer un vitrail moderne représentant le cardinal Saliège qui a remplacé les vitraux que l’on voit sur la gravure en les agrandissant vers le bas condamnant ainsi cette porte d’accès ainsi que l’escalier que l’on prenait par la porte située sous l’orgue.

Sur la gauche du Christ, comme j’ai pu le constater sur une autre carte postale, il y avait trois tableaux. Beaucoup de tableaux ont été enlevés, mais après les travaux de cette partie de la cathédrale, qui doivent commencer sous peu, des tableaux seront remis.

Sur la droite se trouve la chaire du sculpteur Antoine-Joseph Salamon, qui a remplacée l’ancienne chaire en bois. La chaire actuelle est surmontée d’une sculpture en terre cuite représentant Saint-Etienne enlevé au ciel par les anges.

En presque 250 ans on peut remarquer des changements significatifs, voila une base, quand les travaux annoncés seront terminés, pour faire de nouvelles comparaisons.

Robert RIVES

Novembre 2024

SAINT PAUL RESSUSCITANT EUTYQUE LE MAY DE LA CATHEDRALE

SAINT PAUL RESSUSCITANT EUTYQUE

LE MAY DE LA CATHEDRALE DE TOULOUSE

Pour présenter ce tableau il est nécessaire de raconter l’histoire des MAYS de Notre-Dame de Paris.

Ces tableaux ont été commandés par la corporation des orfèvres de Paris afin de les offrir à Notre-Dame de Paris, avec l’accord des chanoines, le 1er mai de chaque année.

Ils ont été réalisés de 1630 à 1707 par des peintres célèbres de leur époque.

Les premières offrandes des orfèvres datent de 1449 d’abord un arbre décoré de rubans positionné devant le maître-autel à la dévotion de Marie, puis ce fut des petits tabernacles pendus à la voute qui postérieurement furent peints de l’histoire de l’Ancien Testament. Plus tard encore ce fut des petits tableaux que l’on appelle les petits mays essentiellement sur la vie de Marie.

En 1630 les petits tableaux sont remplacés par de grands tableaux de plus de 3 m de hauteur illustrant les actes des apôtres.

Les artistes choisis sont généralement des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648. Cependant, la commande d’un May est un honneur convoité. La réalisation appartient souvent aux jeunes peintres, au talent prometteur. A une époque où les musées n’existent pas, l’exposition d’une œuvre dans la cathédrale leur procure l’opportunité d’une exposition publique permanente.

En 1708, la compagnie des orfèvres rencontre des difficultés financières et l’offrande de tableaux cesse.

C’est au total 73 tableaux qui furent offerts, mais ils furent saisis par les révolutionnaires, seuls 51 sont actuellement répertoriés mais dispersés.

À noter que les treize Mays présents à Notre-Dame lors de l’incendie d’avril 2019 ont tous été miraculeusement préservés.

Celui de la cathédrale de Toulouse Saint Paul ressuscitant Eutique,(ou Eutyque) est le dernier May de la cathédrale Notre-Dame, il fut commandé par la corporation des orfèvres de Paris à Jacques-François Courtin, et présenté par les orfèvres Quevanne et Delafond pour le May de 1707, dont les noms ont été retrouvés sur la toile lors de la restauration.

Jacques-François Courtin (Sens, 1672 – Paris, 1752), élève de Louis de Boullogne, reçut le 2e Prix de Rome en peinture en 1700 et 1701 et fut nommé peintre ordinaire du roi. Il prit part au concours de 1727 pour la galerie d’Apollon et exposa régulièrement aux Salons de 1737 à 1751.

Le tableau de Jacques-François Courtin, dépôt du Louvre, fut concédé à la Ville de Toulouse en 1822 puis déposé à la cathédrale Saint-Étienne en 1829.

Ce tableau est classé aux monuments historiques depuis 2002, il est la propriété de l’État.

Ce May est actuellement situé au-dessus de la porte de la sacristie principale.

Il a fait l’objet d’une rénovation de fin 2018 à début 2022 par Céline Bida de l’entreprise Malbrel Conservation, sous la maîtrise d’œuvre de Catherine Gaich, conservatrice des monuments historiques.

Il s’agit d’un très grand tableau qui mesure 4,22 m de haut par 3,42 m de large.

Cette œuvre illustre un passage des Actes des Apôtres. La scène se déroule à Troas (Asie Mineure) où saint Paul prêche.

Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, adressait la parole aux frères et il avait prolongé l’entretien jusque vers minuit. Les lampes ne manquaient pas dans la chambre haute où nous étions réunis.

Un jeune homme, nommé Eutyque, qui s’était assis sur le rebord de la fenêtre, a été pris d’un sommeil profond, tandis que Paul n’en finissait pas de parler. Sous l’emprise du sommeil, il est tombé du troisième étage et, quand on a voulu le relever, il était mort.

Paul est alors descendu, s’est précipité vers lui et l’a pris dans ses bras : « Ne vous agitez pas! Il est vivant! » Une fois remonté, Paul a rompu le pain et mangé; puis il a prolongé l’entretien jusqu’à l’aube et alors il s’en est allé. Quant au garçon, on l’a emmené vivant et ce fût un immense réconfort. (Actes 20,7-12)

Paul en ressuscitant une personne, se révèle comme l’un des successeurs de Jésus. La mort d’Eutyque n’est pas qu’un accident, elle devient l’occasion de manifester les merveilles de Dieu.

Les photos que l’on trouve sur internet sont de mauvaise qualité. Il est vrai que sa grandeur et sa disposition ne permettent pas d’avoir un recul suffisant.

Vous trouverez une photo (et son agrandissement), que j’ai réalisée récemment, on y voit avec des clairs obscurs l’extrême blancheur d’Eutyque qui ne laisse pas douter de sa mort.

Saint Paul impose sa main vers le torse d’Eutyque qui est soutenu dans les bras d’un personnage, les autres sont effarés ou en prières, l’un d’entre eux tient un flambeau qui peut avoir double fonction, éclairer la scène et représenter l’esprit Saint.

À noter que Toulouse bénéficie de deux autres Mays, depuis 1803, un May datant de 1658 représentant « Saint-Pierre baptisant le centenier » (officier romain) de Michel Corneille l’Ancien, est à Saint-Pierre des Chartreux.

Un 3e est situé au musée des Augustins « la délivrance de Saint-Pierre » d’Aubin VOUET datant de 1640, il est depuis 2004 la propriété de la ville de Toulouse.

Fait à Toulouse le 29 mai 2024.

Robert RIVES